La durabilité comme levier économique d'entreprise

Introduction

La durabilité est structurante dans une entreprise, et elle peut être transformatrice, mais elle est mise à rude épreuve par l'agenda politique et les intérêts court-termistes. Malgré des exemples marquants de l'accélération du changement climatique et des risques que ça implique, la tendance dans les entreprises est à la prudence.

Dans ce contexte, il s'agit de se demander quelle posture adopter. Bien que l'immobilisme soit une alternative, elle n'en demeure pas une stratégie. Piloter une transformation requiert du courage et de la vision, et permet d'anticiper et de s'adapter aux évolutions réglementaires, et de prendre un temps d'avance sur ce qui paraît inexorable au-delà des cycles politiques et économiques : un changement en profondeur induit par les externalités des activités humaines.

Comment y parvenir ? Quelles implications pour votre stratégie d'entreprise ?

Valeur financière à long terme et mesure de la performance

Certaines recherches identifient la durabilité comme moteur de création de valeur pour les entreprises. Loin d’être un simple facteur de conformité ou de réputation, la durabilité se positionne comme un levier de performance économique durable, y compris dans l’industrie automobile, l’un des secteurs les plus concernés par la transition écologique.

Des études longitudinales menées par Harvard montrent qu’un investissement de 1 $ américain (US$) dans une entreprise durable en 1993 dépassait 22 US$ en 2010, contre 15,4 US$ pour les entreprises non engagées, illustrant le surcroît de performance associé à l’intégration de la durabilité dans la stratégie centrale de l’entreprise. Selon les auteurs, les entreprises durables surperforment grâce à plusieurs mécanismes concrets : elles attirent de meilleurs talents et ont une main-d'œuvre plus engagée, développent des chaînes d'approvisionnement plus fiables et des relations durables avec les parties prenantes. Elles bénéficient également d'une licence d'exploitation plus sécurisée - moins de conflits avec les communautés locales -, d'une clientèle plus loyale et satisfaite -surtout en B2C-, et d'une capacité d'innovation supérieure pour être compétitives sous les contraintes environnementales et sociales qu'elles s'imposent. Cette surperformance est particulièrement marquée dans les secteurs axés sur la marque et la réputation et ceux dépendant des ressources naturelles.

Plusieurs méta-analyses indiques que 60 % des études relèvent une corrélation positive entre l’intégration de la durabilité (stratégies RSE, critères environnementaux, économie circulaire) et la performance économique des entreprises, tandis que moins de 10 % constatent un effet négatif à long terme.

Exemples concrets dans le secteur automobile

1. BMW et l’économie circulaire

BMW s’est engagé à intégrer 50 % de matériaux recyclés dans ses véhicules d’ici 2030, contre 30 % actuellement. Cette stratégie de circularité permet à l’entreprise de réduire son empreinte carbone et d’abaisser les coûts d’approvisionnement en matières premières. La valorisation des métaux précieux extraits lors du recyclage de véhicules en fin de vie génère des revenus additionnels pour le groupe. BMW annonce également avoir atteint plus de 90 % de taux de recyclage pour les batteries haute tension de ses véhicules électriques — assurant ainsi une moindre dépendance aux matières premières critiques, tout en sécurisant sa chaîne d’approvisionnement et en créant un véritable avantage concurrentiel durable.

Source : Centre de recyclage de BMW

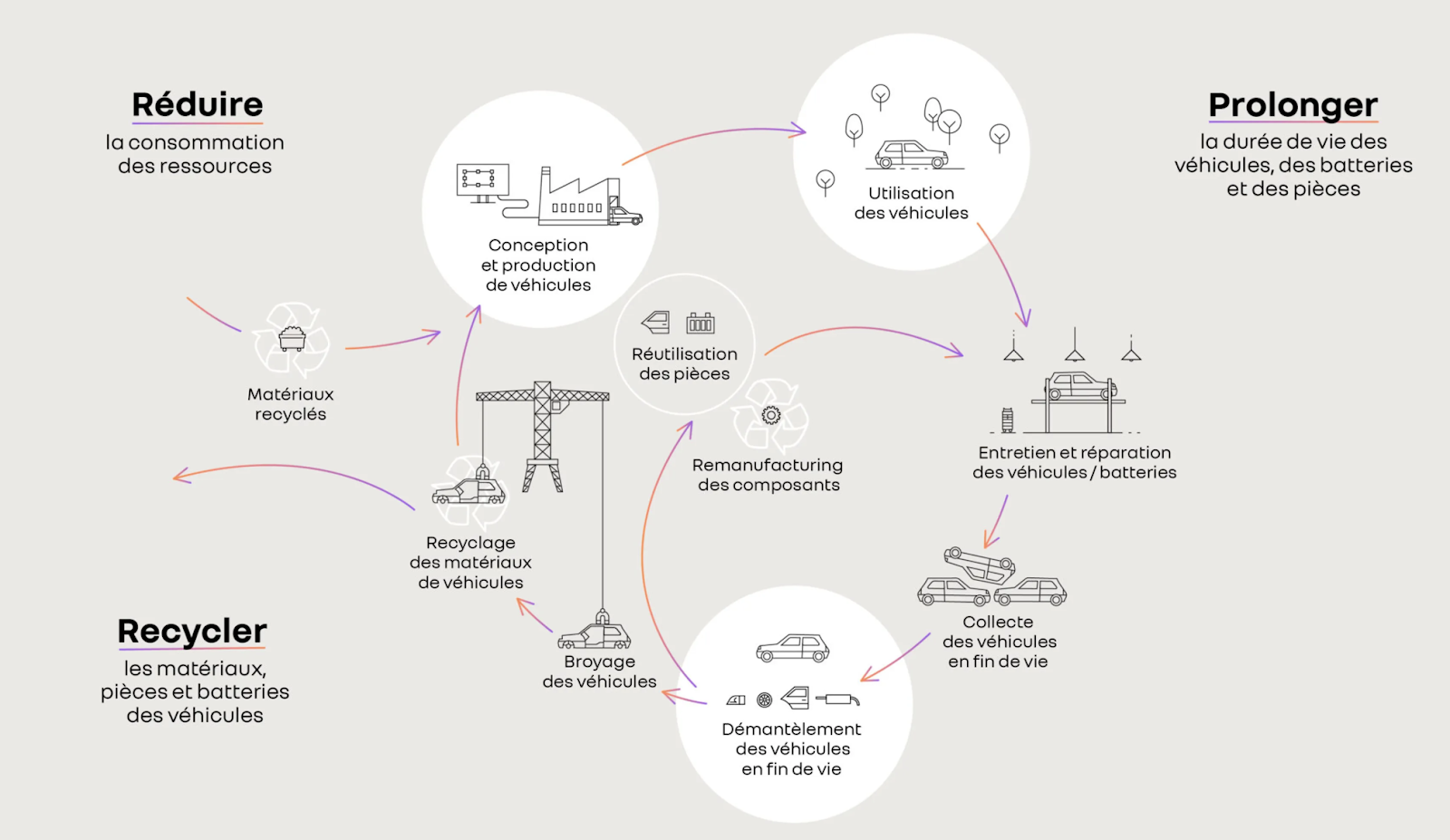

2. Groupe Renault : réemploi et rentabilité

Le Groupe Renault a développé un écosystème de reconditionnement et de recyclage industriel de pièces détachées au sein de sa « Refactory » à Flins. Ce projet dédié à l’économie circulaire de la mobilité a déjà permis de générer de nouveaux flux de chiffre d’affaires, d’augmenter l’efficience industrielle et de renforcer la rentabilité, tout en réduisant l’empreinte environnementale du groupe et en préservant les ressources matérielles. Renault vise une neutralité carbone et industrielle sur ce site d’ici 2030.

Source : Renault

Stratégie de circularité du Groupe Renault tout au long du cycle de vie des véhicules

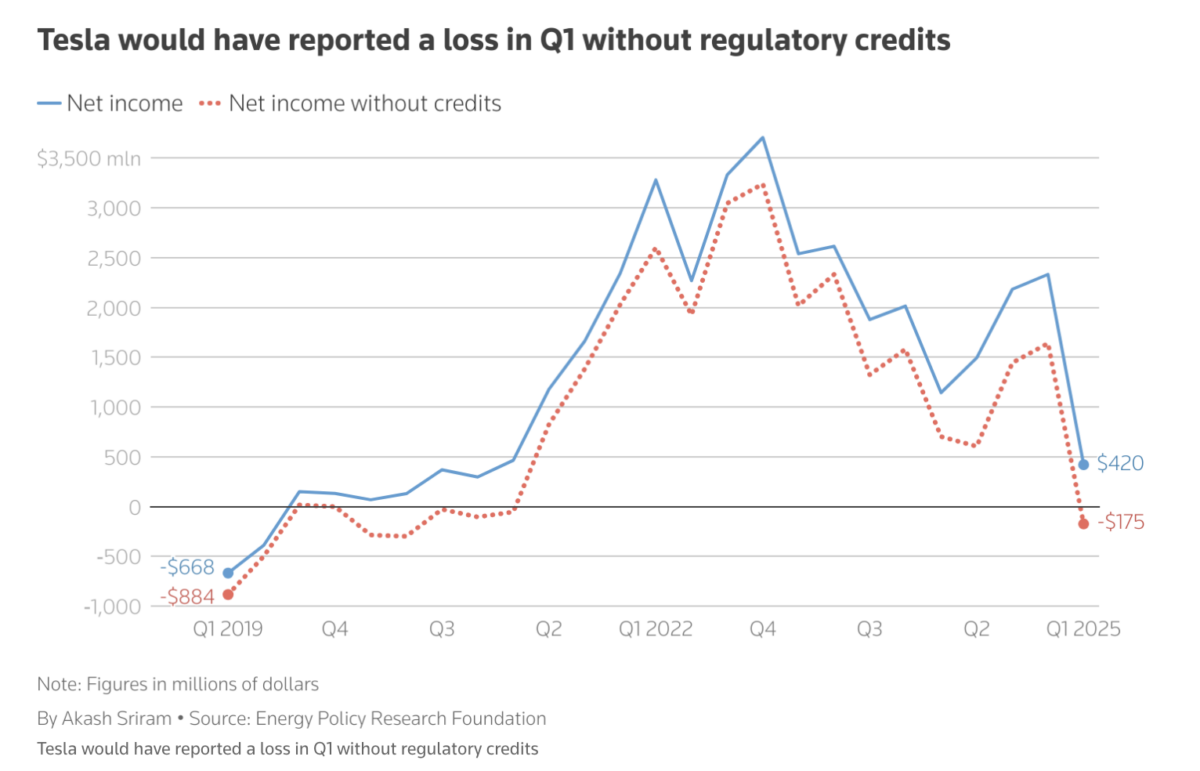

3. Tesla : efficacité énergétique et résultats économiques

Tesla tire directement profit de ses engagements durables. En 2021, la vente de crédits carbone à d’autres constructeurs automobiles lui a rapporté 1,5 milliard US$ de revenus. Par ailleurs, Tesla a permis à ses clients d’éviter 5 millions de tonnes de CO2 en une année, tout en développant un modèle économique basé sur l’innovation technologique et la monétisation de l’efficacité énergétique. Cette stratégie contribue à la valorisation boursière élevée de Tesla, qui a dépassé le cap du trillion de dollars.

Source : Akash Sriram

Sans les crédits carbones, Tesla aurait été déficitaire au T1 2025.

4. Stellantis : avantages financiers grâce à la décarbonation

Stellantis (fusion PSA-FCA) a intégré des objectifs stricts de réduction d’émissions de CO2 dans sa politique industrielle, obtenant ainsi des financements verts avantageux et l’accès à des taux d’emprunt plus compétitifs pour soutenir l’innovation dans l’électrification de ses gammes. Cet engagement s’est traduit par une amélioration de la notation extra-financière ESG du groupe, une attractivité accrue des investisseurs et une meilleure résilience face aux évolutions réglementaires et aux crises de marché.

Source : Stratégie Carbone Net Zero Stellantis

Stratégie basée sur 3 volets : chaîne d’approvisionnement, installations et véhicules

Ces exemples illustrent que, dans le secteur automobile, la durabilité n’est pas seulement une obligation réglementaire mais un réel levier de création de valeur économique : réduction des coûts de production, développement de nouveaux revenus, meilleure attractivité financière, et supériorité compétitive sur la durée.

Les obstacles à la valeur économique de la durabilité

Si la littérature scientifique démontre de solides liens entre durabilité et performance économique, elle met aussi en lumière plusieurs obstacles à surmonter, particulièrement marqués dans des secteurs complexes comme l’automobile.

1. Des investissements initiaux élevés et un retour différé

L’un des premiers freins évoqué dans les études concerne le coût initial des investissements nécessaires : conversion industrielle, R&D sur de nouveaux matériaux plus durables, formation des équipes, adaptation de la chaîne logistique. Par exemple, le passage à la circularité ou à la décarbonation exige de lourds investissements que seules les grandes entreprises peuvent absorber facilement, tandis que les PME et équipementiers peinent à mobiliser de tels capitaux.

2. Difficulté à mesurer et valoriser l’impact

La mesure fiable des retombées économiques de la durabilité est loin d’être évidente : les indicateurs financiers et extra-financiers ne convergent pas toujours ; les méthodologies d’évaluation demeurent hétérogènes, surtout dans l’automobile où la chaîne de valeur est mondialisée et morcelée.

Les travaux académiques soulignent par exemple que la corrélation positive relevée varie fortement selon la période analysée, le contexte géographique et la maturité du marché.

3. Contraintes structurelles et résistance au changement

Les barrières internes — inertie organisationnelle, coût d’abandon des anciens modèles économiques, conflits d’intérêts court terme/long terme — freinent l’intégration véritable de la durabilité comme levier stratégique.

Dans l’automobile, ces contraintes tiennent aussi à la complexité des chaînes d’approvisionnement : recycler, garantir la traçabilité, et intégrer massivement les matériaux secondaires à grande échelle se révèle un défi technique et logistique majeur.

4. Manque de consensus scientifique sur la rentabilité universelle

Malgré la tendance majoritairement positive, la recherche rappelle que l’impact financier de la durabilité n’est ni systématique, ni garanti : certaines entreprises ne constatent pas de bénéfices économiques immédiats, d’autres font face à des résultats neutres ou mitigés à court terme. L’efficacité dépend sensiblement de l’alignement entre la stratégie durable, le modèle industriel, le marché cible, et l’accompagnement réglementaire.

5. Pression réglementaire et risques de “greenwashing”

Enfin, la pression réglementaire s’accompagne d’un risque de “greenwashing” si la durabilité est réduite à une communication superficielle sans transformation profonde. La littérature scientifique appelle à l’humilité : la route entre engagements affichés et retour économique tangible reste semée d’embûches, et exige rigueur, innovation et vision à long terme.

Conclusion : la durabilité, un impératif économique

La convergence des études scientifiques montre que l’intégration du développement durable dépasse désormais la simple contrainte pour devenir un investissement stratégique capable de générer des rendements économiques significatifs. Adopter la durabilité ouvre l’accès à des marchés porteurs, assure une conformité anticipée aux futures réglementations, renforce la fidélisation des parties prenantes et augmente la résilience face aux mutations rapides du contexte économique et environnemental.

Cependant, cette transformation ne se fait pas sans obstacles. Les investissements initiaux élevés, les difficultés à mesurer précisément les impacts économiques, les résistances internes, ainsi que les contraintes techniques et logistiques propres à des secteurs complexes comme l’automobile, exigent humilité et pragmatisme. Le retour sur investissement s’appuie sur une vision à long terme et une intégration cohérente et synergique des leviers carbone, économie circulaire et optimisation des ressources matérielles.

Pour réussir, les entreprises doivent également s’appuyer sur des systèmes robustes de mesure de la performance durable et sur le soutien d’organismes spécialisés. Celles qui sauront relever ces défis complexes et aligner stratégie, innovation et gestion rigoureuse deviendront les véritables leaders économiques de demain.